书名:冰冻星球——超乎想象的奇妙世界(第三版)

ISBN:978-7-115-65003-0

本书由人民邮电出版社发行数字版。版权所有,侵权必究。

您购买的人民邮电出版社电子书仅供您个人使用,未经授权,不得以任何方式复制和传播本书内容。

我们愿意相信读者具有这样的良知和觉悟,与我们共同保护知识产权。

如果购买者有侵权行为,我们可能对该用户实施包括但不限于关闭该帐号等维权措施,并可能追究法律责任。

著 [英]阿拉斯泰尔·福瑟吉尔(Alastair Fothergill) [英]瓦妮莎·贝洛维茨(Vanessa Berlowitz)

译 人人影视

责任编辑 徐嘉莹

人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 http://www.ptpress.com.cn

读者服务热线:(010)81055410

反盗版热线:(010)81055315

© Alastair Fothergill & Vanessa Berlowitz 2011

First published by BBC Books, an imprint of Ebury Publishing, a Random House

Group Company

Through Big Apple Agency, Inc., Labuan, Malaysia.

Simplified Chinese edition copyright © Posts & Telecom Press Co.,Ltd 2025

All rights reserved.

No part of this book may be used or reproduced in any manner for the purpose of training artificial intelligence technologies or systems.

本书中所附插图为引进版图书原书插图。

本书是纪录片《冰冻星球》的同名图书。全书以季节的变化为主线,用纪录片的视角从“大融化”的春天,到24小时都在光线照耀下的夏日、“大冰封”的秋天,再到长夜漫漫的冬天,记录了地球两极在四季轮回中展现的种种奇观与美景。

耗时4年才问世的同名纪录片的许多珍贵画面都留存在了本书中,读者可以看到冰山崩塌、火山喷发等自然现象,也可以看到岩石带、融水湖和针叶林等难得一见的景观。此外,本书还用精美的高清照片表现了大自然与美好相对的另外一面:为了生存,动物之间永远存在着角逐与厮杀。本书在最后一章记录了纪录片摄制组在极端环境下的拍摄经历和有趣的幕后故事,以拍摄人员的第一视角讲述了在极地生存的切身体验。

地球围绕假想的地轴自转,地轴的两端与地面的交点便是被冰雪覆盖的两极(分别为南极和北极,下文泛指南/北极圈内所包含的地区),是地球上最不适宜生存的地方。然而,各种动物,包括北极的陆地哺乳动物、南极的鸟类和两极均有的海洋哺乳动物,历经多年的奇妙进化,竟得以幸存。能经受如此考验的物种并不多,所以它们鲜有竞争者。也正因为如此,它们可以繁衍至惊人的数量。生命是如此矛盾——在最艰难的生存环境中,竟能绽放出最绚烂的花朵。

北极北部被冰冻的海洋所覆盖。数百年来,少数极其坚韧的人在那里靠捕猎生存。而北极南部则相对温暖,对于生活在北极南部的人们来说,北极冰原曾一直是地球上最难涉足的地域,而现在已不再如此。挪威的朗伊尔城是斯瓦尔巴群岛中的一个小城,距北极点约1300千米。每年,俄罗斯人都会在距北极点仅115千米处建造一个冰上营地。要去北极点,你可以从朗伊尔城飞至营地,之后,某些健壮的旅行者会徒步前往,但大部分人会乘坐直升机——像我一样。

从北极点归来的第二天,我回到营地,发现我的帐篷和飞机跑道之间的冰面上有一条几厘米宽的裂缝。那条跑道是一条没有碎冰、水平延伸的冰道。管理营地的俄罗斯人对此不以为意,他们对裂缝已习以为常。而那条裂缝却在持续变宽,在我离开两天后,它变成了28米宽。营地必须马上搬离。

毫无疑问,北极正在变暖。在不久的将来,每逢夏日,覆盖在北极的海冰可能完全消融。届时,船只也许可以从太平洋沿北美洲和欧亚大陆的北海岸,直接驶入大西洋。

地球南端则是另一番景象。南极并非被海洋覆盖,而是位于一片广阔的大陆中央。这片大陆远离人际喧嚣,直到两百多年前,人类才首次发现了它的海岸。

▲ 回到遮蔽处。早春,弗兰格尔岛东岸——俄罗斯在北极圈内的地区,在结束狩猎后,一头北极熊带着刚满周岁的幼崽回到遮风挡雪的家中。

从那时起,人们便一心想征服南极。就当时而言,这恐怕是人类最具野心和勇气的想法。为了争当第一个吃螃蟹的人,人们不惜一切代价。

这已成为往事。如今人们可乘飞机前往南极,在南极点矗立着一座宏大的建筑。考虑到雪会在其周围不断堆积,它被建在地面上的高脚架上。它的内部不受极寒天气的侵扰,科学家常年在里面开展科研工作,包括探索遥远的星球及星系,探究地球上的各种现象,等等,而这些工作只有在南极这样的环境下才能进行。

这里的气候也在不断变化。建筑下面的冰层厚达5千米,在未来的几百年内恐怕也不会消融。然而在南极大陆周围,那一圈犹如巨型白色裙摆的海冰的边缘正在瓦解。于是,到了夏季,原本看似耸立于内陆的山峦受无冰水域的阻隔,变为与南极大陆分离的岛屿。

南北极的这些变化对极地生物产生了根本性的影响。它们的那些为适应极寒环境而进化出的特性,在变暖的夏季里却成为束缚。原本在地球上更温和的环境中生存的物种正在向极地迁移,并逐渐取代那些原本独享极地的生物。尽管如此,对于人类而言,在极地生活依然极其困难:手如果接触到金属,皮肤会被粘掉;暴风雪能将旅行者困在帐篷中数日之久;你脚下的海冰则有可能裂开,让你陷入绝地,孤立无援。

而对于极地神奇之处的记录也变得史无前例地重要和珍贵。为了拍摄野生生物,尤其是在冬季,摄制组要在地球上最为艰苦的环境中工作。在为纪录片《冰冻星球》工作的3年中,他们用镜头捕捉到的行为和现象,之前从未有过任何的胶片或数字影像记录。随着时间的推移,这些影像将变得越发珍贵。因为这些宛如仙境的地方已存在了成千上万年,但在人类到达之后的数百年内,却可能会变得面目全非。这大概是我们最后的机会,来记录下这令人惊叹的美景最灿烂的一面。

▲ 大卫·阿滕伯勒摆出海豹的卧姿。他正在观察北极熊的主要猎物——环斑海豹和它的幼崽,纪录片《冰冻星球》的摄影师同时拍下了大卫。

▲ 学习辨认海豹。南极积冰中的一头小虎鲸(幼年时皮肤呈铁锈色)跟着母亲学习如何分辨锯齿海豹(左边,又称食蟹海豹)和威德尔海豹(右边),不过它最爱吃的还是威德尔海豹。

▲ 南极坎德尔默斯岛附近的冰山。水注入冰山的裂缝中并迅速冻结,还来不及形成气泡,就形成了蓝色冰带。光线射入冰山裂缝时,蓝光波段的光线被部分吸收和散射,所以冰带呈蓝色。

大卫·阿滕伯勒(David Attenborough)

▲ 蓝色冰山,格陵兰。

站在北极点,不禁胆寒。你的脚下看似是被冰雪覆盖的陆地,实则不然,那其实是海冰,而其下的北冰洋离你只有两三米。现在这片大洋的平均深度是1000多米。冰面不停漂移,在风和洋流的推动下,一天能移动大约40千米,所以人们无法在冰面上给北极点设置固定地标。利用便携式全球定位系统(GPS)锁定北纬90度是一种定位方式。但如果想看到固定的地标,就必须潜到海床。2007年,俄罗斯人在那里插上了他们钛质防锈的国旗。地球绕着一根连接南北极的假想地轴自转,所以在某种意义上,如果你站在北纬90度,也就是北极点上,你就真的是站在全世界最静止不动的地方了(当然,还有南极点)。

在北极,自秋分日起,太阳一旦落下,黑夜就会持续6个月。失去了太阳的能量,北极温度骤降。到了来年3月20日或21日,也就是春分日,太阳再度升起,并将一直悬挂于天空之中,直到下一个秋分日。这是一个长达6个月的白天。在这6个月里,北极的日照时间是赤道地区的两倍之多,但北极却不是世界上最炎热的地区,为什么呢?现在我们将揭开极地被冰封的真正原因。

阳光照射到极地时,呈一定的倾斜角,所以几乎不带暖意。地球上唯一受到太阳直射的地区就是南北回归线以内的地区。倾斜角的存在意味着在到达极地前,光线需要穿透更厚的大气层,而这将进一步削弱光线。在极昼期,太阳挂于地平线上方,所以在极地不可能有日正当空的温暖体验。穿透大气层而来的极少量的阳光,还会被极地海洋上终年覆盖的冰层反射到天空中。而在地球上的其他地区,被反射的阳光则少得多,并且相当大一部分阳光的能量会被空气中的水蒸气所吸收。相对而言,极地的空气出奇地干燥,这也会降低温度。

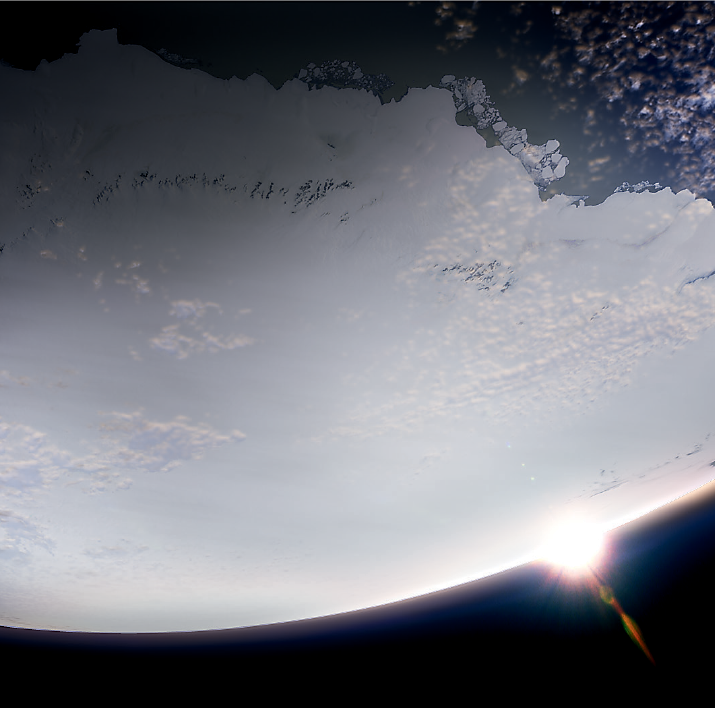

▲ 在太空中欣赏南极日出。太阳将在南极的天空悬挂6个月,按逆时针方向沿着地平线移动。南极洲是地球上平均海拔最高的洲,而在南极点,即便是在24小时日晒的盛夏,气温也很少高于零下30摄氏度。

▲ 位于加拿大的北极高纬度地区,在夏末时分呈现典型的海冰景色。冬季,在冰冻大洋上堆积的白雪融化成蓝色的淡水。这些深色区域会吸收更多的太阳能,从而加速白雪融化。

当你从北极点踏出一步,不管是朝哪个方向,这一步都是向南的,没有东西之分。在北极点和距其最近的陆地——格陵兰的最北端之间,有一片长725千米的海冰,极地爱好者将其称为“积冰”。你一踏上冰面,就能明白此名从何而来。积冰不曾静止过,它不断破裂,再相互重叠,从而形成一种起伏的动态景观。当积冰与积冰相撞,会产生冰脊;有些冰脊有3层楼那么高,冰面以下部分的高度会达到冰面以上部分的4倍。在冰冻的北冰洋上,冰脊有时会绵延数千米。积冰的这种奇特结构通常说明其形成历时多年,它在夏季不曾融化,在冬季继续累积。年复一年,积冰越来越厚,某些地方达到8米之厚。

大约1/4的积冰是每年新冻结而成的。在秋季,海面开始冻结,最快时冰面会以60平方千米 / 分的速度扩大。海冰面积在峰值时,可达到1400万平方千米,覆盖了将近95%的北冰洋。

▲ 强劲的潮汐造成的海冰裂缝。北冰洋潮汐在海冰的破裂和再分布中,扮演了主要角色。

一头北极熊在积冰上漫步,显示出它那适合在积冰上漫步的完美身形。它用白色皮毛来伪装自己,用鼻子来追踪海豹,用尖牙来撕裂食物,还能爆发出近60千米 / 时的奔跑速度,因而科学家通过多种手段证明,出于适应冰面环境和捕食海豹的需要,北极熊是由棕熊进化而来的。

北极熊十分善于在这险象丛生的冰面上探路。它那宽大的熊掌可以有效地分散自身体重,普通人的体重都能使冰面破裂,这头362千克的北极熊却能在冰面上行走自如。在易碎的冰面上,北极熊会将四肢伸展开行走,甚至会将腹部贴在冰面上,用爪子匍匐前进。尽管多数时间,它和陆地上的熊类一样是在走,但若冰面坍塌,它也能轻松地游走,这展现了它海洋生物的特性,一如它的学名Ursus maritimus(拉丁语,直译为“海中熊”)。

北极熊确实算是一种海洋哺乳动物,因为其生存几乎完全依赖于海洋。在一头北极熊的一生中,其足迹会遍布北冰洋的绝大部分地区,广达259000平方千米。

北极熊到处流浪的天性让人难以估计它们的数量,据说有20000~25000头。多数北极熊在薄而易破裂的海冰附近活动,并利用浮冰捕捉海豹。

只有少数迷路的北极熊会出没在北纬88度以北的地区,那里冰层很厚,海豹的数量也很少。但在2006年,在离北极点仅1.6千米的地方,出现了一头北极熊,这是记录在案的发现北极熊的最北端。北极熊向南的移动范围则受到海冰的限制,原因在于冰冻的海洋才是北极熊的最佳活动区域。它只有在海冰融化时,或者对于一头雌性北极熊来说,在寻找白雪之下的安全洞穴时,才会踏上陆地。

▲ 晚春时分,形成于积冰中的水道,位于斯瓦尔巴群岛的弗格尔峡湾(又译为富格尔峡湾)。这种水道可延伸数百千米,宽度为几米到几百米不等。这对于当地人及在积冰中游动的鲸来说,是一条生命线。

北冰洋是世界五大洋中面积最小的,并被广袤的陆地包围,其中包括欧亚大陆和北美大陆的北端、格陵兰岛(地球上最大的岛屿)和多个群岛。总体来说,由于毗邻海洋,这些位于北极圈内的陆地的气候并不那么极端,因为海洋的温度不会降到零下2摄氏度以下。

在冬季,这片相对温暖的水域虽然被极地冰所覆盖,却能保证北极点不会成为北极最冷的地方。最冷的纪录诞生于一个位于西伯利亚名叫奥伊米亚康的村庄,温度约为零下71摄氏度(一说零下72摄氏度)——当名为“湖”的冷空气在北极圈内的陆地区域形成时,就会出现如此低的温度。

当冷而密的空气沉降,而不与上层的暖空气混合时,就会出现“逆温现象”,同时伴有许多怪异的现象。上层的暖空气可将声波反射,声音便可传播得更远,因而人在非常遥远的地方也能听到声音。光线发生弯折,以至于地平线之下的景象会出现在天空中。这种现象又被称为海市蜃楼,是一种假象,能让你看到已经落下的太阳或月亮,只不过有些变形。

▲ 北极熊。北极熊确实算是海洋哺乳动物,它以其他海洋哺乳动物为食。它能不停歇地涉水超过150千米。曾有人看到北极熊在冰面或海岸附近游了数千米。

▲ 北极熊妈妈在它的两只幼崽轮流吃奶时保护它们。幼崽每天要进食6~7次,每次15分钟左右,这种饮食习惯要持续数月。这个时候(它们刚离开洞穴1周左右)若有雄性北极熊经过,这对幼崽来说是很危险的。

当你在飞机上鸟瞰格陵兰时,看不到太多绿意。事实上,这是10世纪时,挪威的流亡海盗“红魔埃里克”(Eric the Red)故意将其命名为“绿色的岛屿”(即英文“green land”),以吸引冰岛人前来定居。轻信埃里克的话的人都震惊地发现,格陵兰85%的土地都被冰雪所覆盖,这一面积是英国的7倍多。它也是北半球最大的冰体,储藏着地球上7%~8%的淡水,更是北极唯一真正的冰盖。在冰期,巨型冰盖包裹着北半球的大部分陆地和大陆架,格陵兰冰盖便是当时冰川的遗迹。

经过数千年,层层冬雪形成了格陵兰冰盖。它最厚的地方超过3千米,而它底部的冰雪已是25万年高龄。今日,冰盖已不再紧挨着海岸。在上个冰期结束9000年后,沿海的陆地重见天日,形成狭窄的裸露地带,把冰川围在其中。

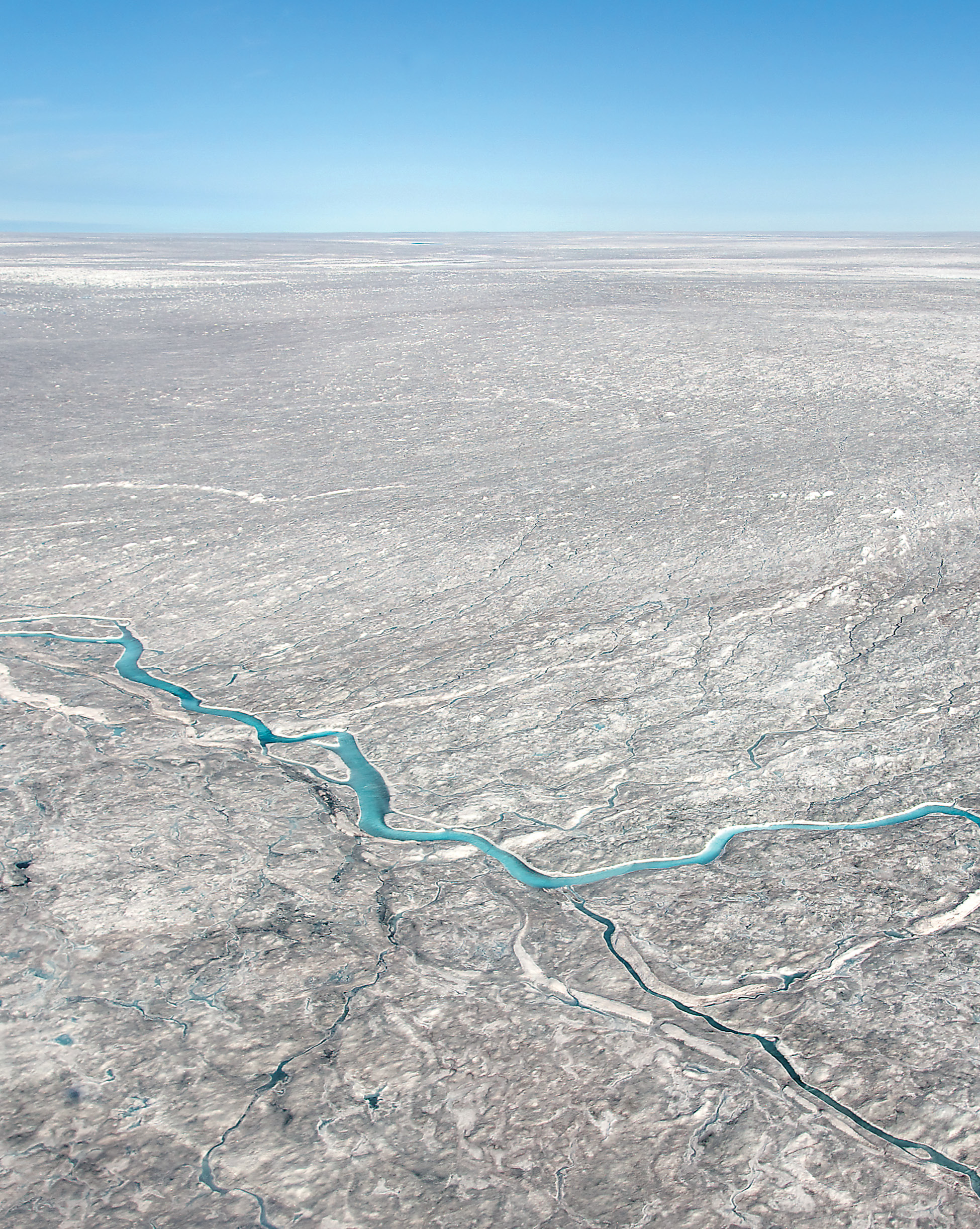

从飞机上鸟瞰,冰盖平滑而无瑕,但若靠近一些,你就能感受到它的活力。在夏日,冰盖表面的蓝绿色融水在一片河道里流淌。有些地方,融水汇聚成天青色的湖泊,宽达数千米,可谓是荒芜冰原上昙花一现的绿洲。

▲ 格陵兰冰盖。这是北半球最大的一片淡水冰,面积约是美国得克萨斯州的2.6倍,最厚的地方超过3千米。在夏日,蓝绿色的融水流经错综复杂的水道。被风吹来的灰尘和微小生物覆盖在冰面上,这些深色物质能吸收太阳能,从而加快冰雪的融化速度。

在冰面上,融水奔流不息,响声震耳欲聋。涓涓细流汇成大股水流,再投入奔腾怒吼着的冰河的怀抱,最终在冰雪中切割出深谷。流水需要上百万年才能在岩石中侵蚀出深谷,而在冰雪中,这只需要几周。尽管这些水道还不到30米宽,但在夏季流过每条水道的水量比泰晤士河的还多。在岸上必须非常小心,因为很多大水道的终点都是冰川锅穴,即能吞噬整条冰河的竖井。融水径直坠落3千米,直至冰盖底部——这是地球上最为壮观的景象之一,每秒有近500升的水消失于深渊中。

在这长达数月的夏日融化季中,4130亿吨水从冰盖上流入竖井,顺着隐藏于冰雪里的排水系统流失殆尽。

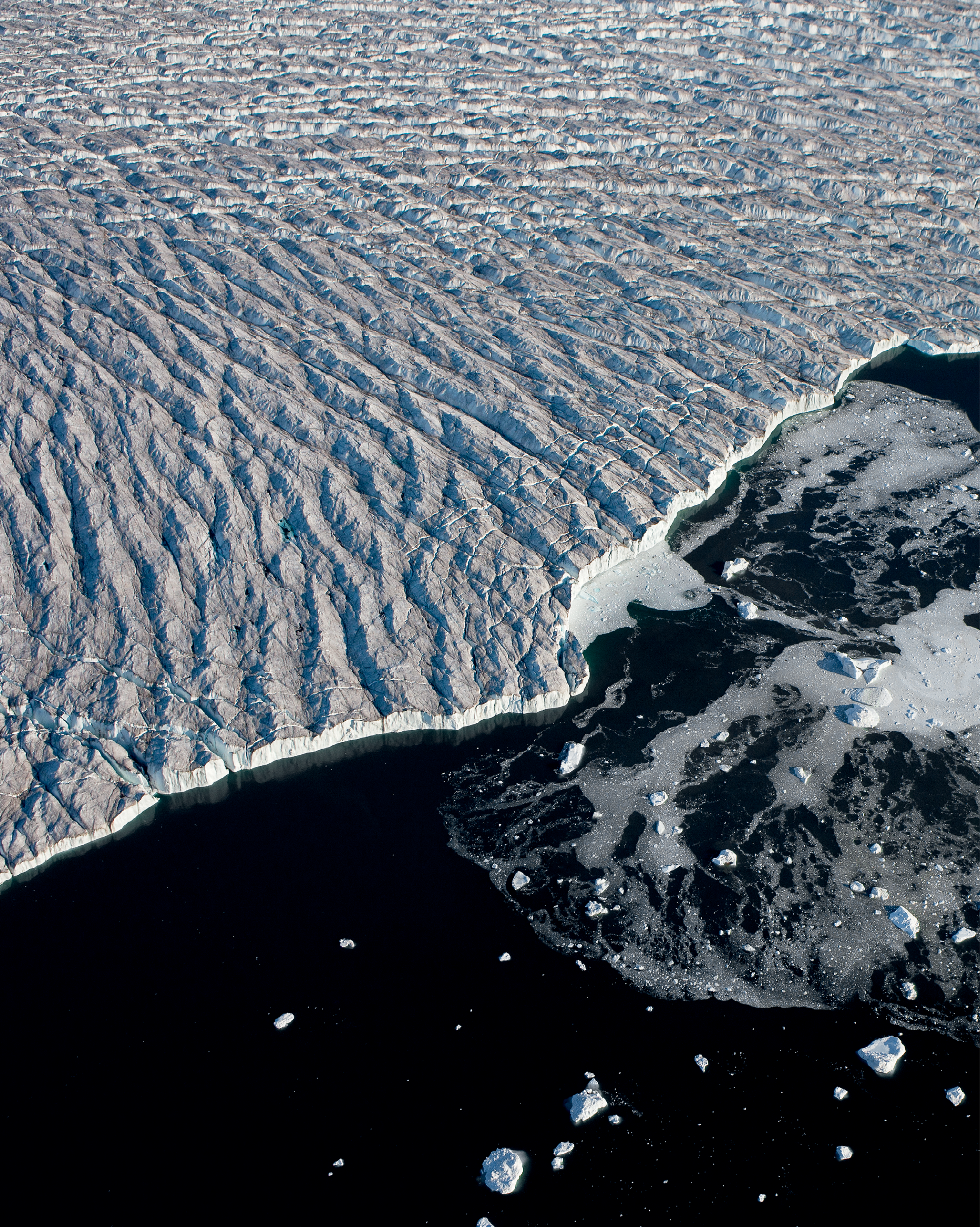

渐渐远离冰盖中心的冰面开始出现越来越多的起伏与裂缝,这证明整个冰盖正在移动。在自身重量的作用下,冰盖顺势向低处移动,每年能够移动200米。在冰层和其下的岩石之间,表层流下来的融水起到了润滑的作用。在东面和南面,冰盖被高耸的山脉挡住,因此它只能向西面移动,在那里,大片的冰川落入海中。

春季是格陵兰冰崩多发的季节。当峡湾中的海冰开始融化,冰川也开始崩解,形成一座座冰山。有些冰山犹如童话中的城堡,参差不齐;而有些则如同冰盖诞下的卵,光滑无比。

正所谓冰山一角,你看到的不过是冰山的1/10,其余部分则藏在海面下。但实际上,冰山的可见部分能达到1/7,因为冰川冰比普通冰含有更多的气泡,更易浮起。在雪被压缩成冰时,这些气泡被困在其中,这也是冰山呈白色的原因。气泡量相对较少的融水冻结后,会形成冰山中的蓝色冰带,因为这种冰只能散射蓝光波段的光线。

格陵兰冰川产生的冰山常常被洋流带向南部,有些甚至能在消融前漂流至北纬40度的地方。在1912年,正是这些冰山中的一座制造了泰坦尼克号的悲剧:不到3小时它便沉没了,近1500名(一说1517名)乘客丧生。每年,格陵兰冰川制造出成千上万座冰山,即超过3500亿吨冰。这些冰给海洋带来营养物质,让浮游生物大量繁衍,而浮游生物则是丰富的海洋生命的食物源。从格陵兰直接流入海洋的淡水和因冰山融化而融入海洋的冰冷淡水在全球洋流循环中有着重要作用,影响着极地之外许多地区的气候。

▲ 西格陵兰,迪斯科湾,冰川细节。冰川的延伸与变形带来了冰隙,古老的蓝冰由于冰隙而暴露出来。

▲ 格陵兰北部,洪堡冰川发生爆炸性崩解活动的余波。大冰山已漂远,离冰川边缘数千米。而在中部,小型碎冰——又被称为“残碎冰山”——还未扩散开。崩裂中的洪堡冰川表面的冰裂隙长110千米。洪堡冰川是北半球最宽广的冰川之一。

虽然北冰洋的中心终年被冰雪封锁,相对缺乏生机,但到了夏日,环绕在其周围的浅海成为世界上最富饶的海域之一。这种转变源自几条流入北冰洋的大河——俄罗斯的勒拿河、鄂毕河和叶尼塞河,以及北美洲的马更些河等。这些河每年有一半的时间是冻结的,而冻结形成的冰瀑则起到了大型水坝的作用。在春季,上游区域的冰体融化,造成冰面下的水压越来越大,冰坝终于支撑不住,河水倾泻而下。只需几分钟,河流便化身一条冰雪传送带,推挤着河岸,树木犹如火柴般被冲断。但冰雪移动的速度却跟不上湍急的融水流向下游的速度。短短30分钟内,加拿大马更些河的水面就可上升12米。每年,洪水和冰雪给北美洲造成价值1.6亿美元的损失。而这些壮观的河流最终汇入北冰洋,也向其中注入超过5000立方千米富含营养的淡水,这些淡水给予了北冰洋养分并降低了其盐度。

每一年,俄罗斯的勒拿河的水流都将1200万吨的泥沙带入海中,淤泥量之大,令人瞠目,从而产生一条深色水流带,自入海口延伸100千米。沿着海岸,这些淤泥形成的大型三角洲成为游禽和滨鸟的安居之所。北冰洋通过北大西洋暖流和大西洋融合,通过白令海峡与太平洋相通。那冰冷而富含养料的海水造就了海洋生命的繁荣。

阿留申群岛的诸岛自阿拉斯加延伸出来,呈锯齿状分布,将白令海与太平洋分隔开。每年夏季,猛烈的风暴加上岛间强有力的洋流,将太平洋深处的海水卷起。长时间的日照让浮游生物生机勃勃,这又促使磷虾数量激增。尽管单只磷虾长不足2厘米,但这些长得很像虾的生物却能把海洋染红,吸引来的海鸟的数量超过1800万只,这也是地球上最大的生物聚集群。

▲ 阿留申群岛壮观的动物集聚场面。每年夏季,超过1800万只海鸟——地球上最大的生物聚集群——来到阿留申群岛旁的白令海,捕食丰富的磷虾。其他迁徙而来的动物,比如从夏威夷远道而来的座头鲸,也加入海鸟的队伍,享受这场盛宴。

数百万只短尾海鸥从它们在澳大利亚和新西兰的繁殖地出发,开始一段非凡的旅程——时长6周,跨越15000千米来到这里,恰好与磷虾出现的时间一致。鸟群非常密集,遮蔽了天空。在协作式的进攻中,短尾海鸥可随磷虾潜至深达50米的地方。鲱鱼和鲭鱼也会加入短尾海鸥的行列,而反过来它们又成为海狮和南极海狗(又称南极毛皮海豹)的食物。

这场盛宴的晚客——食量最大的座头鲸,从夏威夷远道而来。它们总是“一口吞”,并且喜欢密集的鱼群,因为这样可减少消耗在觅食上的能量。一天内,一头普通大小的座头鲸能吃下1吨的浮游生物、磷虾和鱼群。它们在短尾海鸥群中觅食,来回摆动着身躯以吞下大量的海水,再从中滤出食物;而短尾海鸥若没能避开座头鲸的大口,就在劫难逃了。

▲ 在高纬度的北极冻原上,被霜覆盖的熊果和地衣。

在北极冰盖以南,首先映入眼帘的就是冻原——一片广袤荒芜的地带。这里寒风凛冽,地表平坦但多石。在冰期,大部分冻原地带被冰雪所覆盖。在岩石上,偶尔会出现橙色、绿色或灰色的地衣。它们介于真菌和海藻之间,集两者的优点于一身,能忍受极度干旱、寒冷、多风的环境。它们是如此坚韧,以至于能以冷冻干燥的状态存活在接近绝对零度——零下273.15摄氏度的环境里。因冰雪消融而露出的地面首先被地衣占领。实际上,我们可通过追踪地衣来确定冰雪消融的年代,因为地衣以恒定的速率生长,某些地衣样本至少有9000年高龄。

再往南走,冻原上出现各种植物。在一些地方,石楠、蔓越橘(即小红莓)和越橘,以及低矮灌木,比如北极柳,占主导地位。不过大部分地方还是莎草地,以羊胡子草为主要品种——在春季,草顶端长着白色的茸毛种子球。羊胡子草成簇生长之处就形成了草丛冻原。多石的地区既不太干燥也不太潮湿,被称为湿地冻原,这里野花繁盛。在格陵兰北部,距北极点仅970千米的地方,人类已辨识出超过76种不同的开花植物。

▲ 夏日的西伯利亚冻原,泰梅尔半岛,俄罗斯。冻原横跨欧洲、亚洲和北美洲的高纬度地区,形成一条无树木带,就位于北极冰盖南部。在西伯利亚,冬日漫长,气温能降到零下50多摄氏度,永久冻土(在地表下一直呈冻结状的泥土)能延伸至地下600米处;在夏季,部分冰雪融化后,会出现小池塘——一种热喀斯特地貌,同时形成沼泽地。

在夏季,冻原上满是野生动物,它们大部分是沿着古老的迁徙之路来到北极北部的。每年,约48种陆地哺乳动物,小到田鼠,大到麝牛,长途跋涉而来。约150种迁徙鸟类也加入这一队伍。鸟类来到冻原觅食、繁衍,当第一缕秋意来袭时,它们便会向南迁徙。少数栖息在北极的鸟类,比如雪鸮、柳雷鸟、朱顶雀、渡鸦和矛隼(也称海东青,世界上体形最大、分布位置最北的隼类),全副武装,不畏北极圈的冬季,因为它们有浓密的羽毛,雪鸮和柳雷鸟的羽毛甚至可以从头裹到脚。

所有在北极过冬的鸟类都长有光滑且防风的外层羽毛及保暖的内层绒毛。实际上,由所有已知材料可知,保暖效果最好的是普通绒鸭的绒毛。这些鸟类也会采用其他保暖技巧,比如挖雪洞,单腿站立以避免热量流失,或一动不动地站着。它们即便腿脚冰冷也没关系,只要身体其他部位保持温暖就可以。

温度开始下降时,大型哺乳动物向北极南部进发。大约50万头北美驯鹿前往北极南部的森林过冬。但对于小型哺乳动物来说,迁徙并不可行。旅鼠的活动范围北至埃尔斯米尔岛最北端,旅鼠要在那里度过整个冬季。在所有陆地哺乳动物中,它们所经历的冬季最漫长。旅鼠短腿、短尾,还有小而隐蔽的耳朵,身材的圆滚程度也达到了哺乳动物的极致(球形身材最适合保暖)。它们的脚底有长而硬的皮毛,体表用于过冬的“大衣”在同样大小的啮齿类动物中是最厚的,这些都起到了保温作用。随着日照时间越来越短,旅鼠的皮毛变为白色。

与赤狐相比,北极狐的耳朵小、鼻子短、足底有毛,还有白色的皮毛,在人类研究过的所有陆地哺乳动物中,这些特征的保暖效果是最好的。类似地,北极狼与普通灰狼相比,有着更粗短的腿、圆滚的耳朵、短小的鼻子,以及一身白毛。像海东青(又称矛隼)和雪鸮这样的捕食者,周身雪白,可以防止被猎物发现;而柳雷鸟的羽毛变成白色则是为了躲避捕食者。那么为何渡鸦却是黑色的呢?也许是因为它体形较大、进攻性强,不会成为隼类或鸮类的食物,同时,它是机会主义者(指渡鸦有食腐的习性——编者注),不需要悄悄地接近猎物。

▲ 北极圈的幸存者。北极狐好奇心强,适应能力也强,这让它成为少数能在极北之地过冬的哺乳动物之一。它的皮毛能在零下40摄氏度甚至更冷的环境下起到保暖作用。

▲ 冻原上的“伪装大师”。秋末,光照强度和体内激素水平的变化促使柳雷鸟换毛——从斑纹状棕色变为雪白色,只有尾巴还是黑的。

在冻原上的某处,矮小而稀疏的针叶林出现了。它们似乎是沿着一条线生长的,这条线的一边是冻原,另一边是树林,这条线叫林线。从这条林线开始,越往南,树木就越高大、越茂密,生长季也越长,这会让你觉得这条林线应在东西方向上,沿着同纬度延伸。而实际上,土壤的质量、冻土层的厚度,以及海洋和山脉对温度的影响都会让林线弯曲。

站在齐腰高的树木之间,你会觉得这里便是地球上最壮观的森林的起始点。在夏季,冰雪融化后,从太空都能看到泰加林(在北美洲又被称为北方针叶林),它呈带状环绕在地球北极的周围,只有大洋将其从中断开。想领略泰加林的广袤,最好的方式就是从符拉迪沃斯托克(中国称为海参崴)飞到俄罗斯西部的莫斯科。在这长达9小时、跨越7个时区的飞行中,你会看到一望无际的泰加林,壮阔无比。

泰加林的面积占全球森林面积的1/3,这比所有热带雨林加在一起的面积还要大。考虑到其面积之大,你可能会认为这里动植物种类繁多,但绝大多数地方只有一两种树木,动物也相对较少。一是因为针叶植物对动物来说难以消化;二是因为树叶脱落后会使土壤呈酸性,小型无脊椎动物在酸性土壤中难以生存。

不过,这里还是有不少常住“居民”,即那些以针叶植物为食的动物,如松鸡、豪猪和麋鹿,但它们分布稀疏。阿拉斯加和西伯利亚之间的白令陆桥曾将亚洲和北美洲相连,这几类动物也占据了北极陆地,所以动物种类的变化出奇地少。同时,不管在泰加林中的何处,生存挑战都很相似,所以对于动物来说,也就没有什么进化压力。

在夏日,昆虫在湖畔被孵化出来,蜂拥而至的大批迁徙者赶来,享用这昆虫盛宴。森林边缘的灌丛中也长出了繁茂的浆果,尤其是在加拿大北部的森林里。但到了秋季,昆虫死去,浆果和种子作物也枯萎了。冬雪降临后,泰加林回归为一片寂静而神奇的地域,只有少数生命力顽强的“居民”生活于此。

▲ 冬季的泰加林,芬兰。泰加林是地球上最壮观的森林,面积占全球森林面积的1/3。但泰加林中的大部分地方只有一两种树木,一般是针叶植物。这里动物罕见,因为针叶植物难以消化。

向南行进,深入泰加林后,根据某些学科的定义,我们就要离开北极了,但根据另一些学科的定义,我们其实已经离开了。那么北极的疆界到底在哪里呢?一些人认为这是由纬度决定的:北极即北极圈内的地域(北纬66度34分以北的地区)。但这没有任何生物学上的意义。有些人认为,林线是很好的分界线,但泰加林的生长环境实际上很像北极的环境。一些生物学家将10摄氏度等温线——北极最温暖月份的平均气温低于10摄氏度——作为北极的疆界,这一分界线与北部的林线出奇一致。

▲ 林线——森林能生长的最北之处。这稀疏的树木分布表明,在这里太阳照射地表的时间刚刚够植物维持生长。

▲ 麝牛,弗兰格尔岛。它们有厚实的外层皮毛和毛茸茸的下层绒毛,能抵御北极地区的严寒。

在南大洋(也称南冰洋)上有那么一处,你经过后,就能感觉到自己进入了南极:风变得更凛冽,海浪变得更凶猛,并且你会明显地感到更冷了。这说明你刚刚经过了南极锋——这个分隔南极气团与极地气团的锋大多在南纬60度以南活动。在这里,从南极向北流动的冰冷上层海水与从热带向南流动的温暖下层海水相遇,前者随之下沉。强劲水流若将船只推向东面,说明船遭遇了强大的南极绕极流。南极绕极流形成于3400万年前,那时,南极大陆刚刚与南美大陆分离,被大洋环绕。这个洋流把新形成的大陆与全球其他大洋的暖流隔离,人们甚至认为是它促进了南极冰盖的形成。

今天,这个洋流是地球上最大的洋流,它的水量是世界上所有河流总径流量的大约135倍。它在地球上最猛烈的风的作用下,自西向东流动,根据风的猛烈程度水手们还给南半球的纬度起了名字——“咆哮的40度”和“狂怒的50度”。这狂风席卷着大陆,不因任何陆地停下脚步,更将海水卷起,从而形成汹涌的浪涛。

尽管南大洋的南极绕极流对水手来说是巨大的挑战,但它对地球至关重要。根据不同的边界划分方式,它覆盖地表的比例从10%到20%不等。南极绕极流环绕地球一周,将所有大洋的南端连通,这相当于也连通了北冰洋。这就让北部的温暖海水和南部的冰冷海水间形成交换,将前者变冷、后者变暖,维持了地球的气候条件。

再往南行进,便进入了积冰区域。在这里,分布着从钢琴大小的碎冰到超过10千米长的巨型浮冰,成块的海冰不断移动着。对于海冰来说,金属打造的船只如同锡箔般易碎。在冬季,南大洋的大部分海域是不可通行的,因为一半以上的海面都冻结了,形成面积达1800万平方千米的海冰,这一面积比北冰洋的海冰面积要大很多。海冰自海岸向外延伸了超过2000千米,这让南极大陆的面积增加了一倍。

在春季,近2/3的冰封海面消融,消融了的海冰的面积相当于美国面积的1.3倍。南极洲的野生动物大多数在冬季来到北部,到无冰海域觅食;现在它们都回到南极捕食和繁衍,海洋也随之变得生机勃勃。

▲ 自南极东部的海岸崩离的海冰。这种海冰的宽度可能会超过10千米,在这里航行异常危险。

▲ 在威德尔海的阿德默勒尔蒂湾的水道中,锯齿海豹将头露出水面呼吸。锯齿海豹是最具有群居性的南极海豹,通常几百只一起游动,且上浮呼吸和下潜几乎同步。它们全年在南极积冰水域活动,在冬季和春季,依靠冰面宽阔的水道浮出水面呼吸。据估计,它们的数量在700万到7500万只之间。

大部分人会认为富饶的海洋里鱼的种类也很繁多,但南大洋是个例外。世界上约有25000种(一说30000种)鱼,只有大约100种出现在南极锋以南。温度低并非问题所在,因为北极就有大量的鲱鱼、毛鳞鱼和玉筋鱼,更有可能的原因是南极周围的大陆架比北极的要深很多,只有很少的浅海床可供鱼类产卵。

在南极出现的鱼类中,88%都是南极特有的,深海把它们与其他大洋隔离开。它们对在世界上最冷的海洋中生活非常适应。多数鱼类体内有防冻成分,这可以帮助它们在接近零摄氏度的海洋中存活。15种南极冰鱼在冰冷环境中的新陈代谢非常缓慢,以至于血液中仅有1%的血红素(大多数动物靠血红素来向身体各处运输氧气),因而血液呈白色。它们所需的氧气则来自汹涌冰冷而富含氧气的南大洋海水,由血浆来运输。

不管是作为猎物还是捕食者,在南大洋的食物链中,鱼类扮演的角色都不那么重要。数量庞大的乌贼和磷虾是主要的猎物,而鸟类和哺乳动物则是主要的捕食者,这大概是因为后者是恒温的,更善于储存能量,并且能够跨越长距离去寻找食物,这在食物零星分布且情况不可预测的海洋中极为关键。

与北极一样,南极的夏日会带来浮游生物的繁盛,这反过来促使南极磷虾数量激增。尽管人们认为磷虾的总量比任何其他物种都要多,但磷虾群总是庞大而分散的,以之为食的哺乳动物和鸟类必须在这片相对贫瘠的海洋里大范围地搜寻,才能偶尔撞上大运。须鲸有发梳般的鲸须板,如蓝鲸、长须鲸、小须鲸、大须鲸(又称塞鲸)、座头鲸(又称大翅鲸)和南露脊鲸,能滤出水中的磷虾。它们都在春季来到这里觅食。

几种有牙的鲸,如抹香鲸和虎鲸,也会出现在南极。抹香鲸很少见,它们如果来这里,便是为了捕食深海乌贼;而虎鲸则到处都是,它们是唯一以哺乳动物为食的鲸。

▲ 罗斯海中,一头小须鲸正从极地积冰间的小洞里探出头来。小须鲸是南大洋中十分常见的须鲸,它们在极地积冰周边捕食。

1775年,库克船长(Captain Cook)发现了亚南极岛屿中的南乔治亚岛,但这让他十分失望。他刚看到海岸时,以为自己到达了未知之地,即不为人知的大陆(南极洲),要知道这可是早期极地探险者梦寐以求的圣地。但他抵达岛的南端时,发现自己只是找到了一座岛,所以他将其最后一个海岬命名为“失望角”。而今日的探险者在地平线处看到亚南极岛屿中的一座岛时,则会松一口气。

尽管这些岛孤立在海中,却是让人难以置信地生机盎然。一群岛沿着南极锋呈圈状分布,其中最大的就是南乔治亚岛。其他的岛包括:布韦岛,此岛很袖珍,经常狂风大作并且几乎被冰雪覆盖;赫德岛,位于澳大利亚西南部;以及有活火山的南桑威奇群岛。所有岛都有一个很重要的共同点,那就是它们很少会被海冰包围。这一点对于那些依赖海洋繁衍捕食的南极动物来说非常有吸引力。一些南极鸟类的繁殖也依赖岛,因为它们没办法直接把鸟蛋产在冰面上,而离开南极大陆海岸,在鸟类能飞到的范围内,裸露的岩石又很缺乏。

▲ 贝琳达山的火山灰覆盖了布满帽带企鹅的冰山,此火山2001年开始喷发。在南乔治亚岛以南坐落着南桑威奇群岛,其中的蒙塔古岛因火山喷发而扩大。极度陡峭的冰面和岩石峭壁让帽带企鹅无法在此产蛋。

南极仅有的哺乳动物——鲸和海豹都是海洋性的,并且大部分在冬季会向北迁徙。陆地捕食者的稀缺对南极产生了深远的影响。南极的造访者发现,这里的野生动物完全不知恐惧为何物,而鸟类也进化成不会飞翔的企鹅。

春季,在无冰的亚南极岛屿上,每一寸海岸线都拥挤不堪,鸟类忙着筑巢,海豹忙着育崽。尽管南极的鸟类需要在裸露的岩石上筑巢,但几乎所有鸟类都适应了海边的生活,依靠海洋获取食物。有些鸟类常年在海上栖息,只在繁殖时上岸。全世界300多种海鸟中,只有40多种在南极出现过,但数量上的优势弥补了种类少的劣势。这里有大约2000万对企鹅和多达1.5亿只海燕,后者筑巢于岩石裂缝中,很难数清具体数目。

虽然信天翁和海燕都属于海鸟,但是漂泊信天翁的翅膀展开时平均可达3到4米,是世界上最长的,它甚至能环游全球;而黄蹼洋海燕跟麻雀差不多大,常在水面上踮着脚掠过。它们的嘴上面都长着很奇特的管状鼻孔,用于排出多余的盐分。对接触不到淡水的鸟类来说,这种生理结构至关重要。

亚南极岛屿上的绿意深得出人意料,那里有大片的南极发草丛,甚至还有开花植物。但如果向南前进,岛则变得越来越荒凉。这些岛沿着岛弧——斯科舍岛弧分布,此岛弧将南美洲的安第斯山脉和南极洲的山脉连成一个大环。其中,最大的群岛就是绵延540千米的南设得兰群岛。尽管在冬日被海冰所包围,但这里的气候因南大洋而有所缓和,也为百万只待筑巢的鸟提供了关键的大范围无雪覆盖的岩石。

▲ 在晴朗的一天里,一只黑眉信天翁飞过德雷克海峡。水手们熟知,南美洲火地岛与南极半岛间的这片水域是世界上最危险的水域之一。

在1820年,探险者爱德华·布兰斯菲尔德(Edward Bransfield)和威廉·史密斯(William Smith)自南设得兰群岛向南航行,穿过茫茫大雾后,他们终于看到了海岸。爱德华准尉后来描述那个景象时写道:“在最沮丧的时刻,眼前的景象是唯一的希望,希望前方大概便是寻觅已久的南方大陆了。”他们所到之处是南极半岛的最北端。对于今日的造访者而言,伸出的南极半岛就像一只手,在欢迎人们的到来。

每年夏季,冰雪消融,南极半岛的大部分海岸线露了出来,因此而出现的海洋性气候也比大陆其他地方要温和很多,这是南极最温和的一面——一片美丽无比的土地,是绝大多数本土野生动物的生存家园。陡峭且被冰雪覆盖的高山伫立在海中。0.4%的南极地表终年无冰覆盖,而大部分无冰地带位于这里,这里遍布正在繁殖的鸟类。随着海冰消融,鲸向南游来,中途在平静如镜的海湾中停留觅食,而海豹将浮冰弄得一团乱。象海豹和南极海狗(又称南极毛皮海豹)原本在亚南极岛屿上很常见,现在则被豹形海豹和锯齿海豹所替代。有人认为锯齿海豹的数量多达1500万只。

最坚韧的海豹当数威德尔海豹,它们住在南极腹地,也是唯一能忍受南极冬日严寒的哺乳动物。

沿着海岸前进,这片水域因一跃而出的阿德利企鹅而变得生机勃勃。南极大陆分布着161个企鹅聚集地,企鹅充分利用了这里所有仍未被冰覆盖的沙地、海岸或坡地。每年,500万只企鹅选择回到这些聚集地繁衍后代。最南端的聚集地是罗伊兹角(又称罗伊兹岬)。只有少数鸟类——贼鸥和海燕——会继续向内陆进发。在那里,生命若要存活,必须极其适应那种特殊的环境。

▲ 阿德利企鹅在高出水面1~4米的小型冰山上小憩。背景中有一大片淡水冰块。小到被称为“冰山残片”的冰块,大到高达20米的巨大冰山,它们都是从后面的冰川上脱落下来的。

位于罗伊兹角的阿德利企鹅聚集地旁,就是地球上位置最靠南的活火山——埃里伯斯火山(海拔3794米)。英国探险家詹姆斯·克拉克·罗斯(James Clark Ross)于1841年发现埃里伯斯火山(这座火山以他的两艘船中的一艘命名)时,火山正在喷发,他写道:“喷射出漫天的火焰与烟雾……一些船员坚信,他们看到成股的岩浆沿着山体流下,直至消失在雪中。”今天,在火山的内部仍有永久呈熔融态的熔岩湖,不断冒出灰烟则是岩浆的唯一外显形式。

尽管英国探险家沙克尔顿(Shackleton)首次登上埃里伯斯火山是在1908年,但在1972年人们才发现熔岩湖。从那时起,人类便实时监控着该湖。探险队开始研究埃里伯斯火山对其他地区的影响,分析持续性的火山喷发是否会影响全球气候。

在古怪的冰塔(即喷气口)之下、火山侧翼之上,有一片因热气融化而成的冰洞。根据火山喷发出的热量和气体的不同,如今这些冰洞仍在持续地形成或消融,在其内部,温度保持在32摄氏度。

每个冰洞中都有形态各异的冰晶——有精致如羽毛般的结构,也有需60年才能形成的六边形结构。和雪花一样,所有冰晶都是独一无二的,美得令人窒息。在2009年,科学家在冰洞中开始了一个绘图取样项目。他们认为有些冰晶因成为嗜极菌的载体而变得有生命。嗜极菌在这种潮湿而温暖的洞穴里可谓如鱼得水。

▲ 清晨的埃里伯斯火山。这是南极唯一持续性喷发的活火山,也是地球上位置最靠南的活火山。在火山口底部有一个活跃的熔岩湖。

自埃里伯斯火山山顶向南远眺,横贯南极山脉跃入眼帘,令人惊叹。它绵延约3500千米(一说3200多千米),从南极大陆一头到另一头,是世界上最长、最壮观的山脉之一。它将南极大陆分成东西两半,并支撑起东南极洲冰盖。1841年,詹姆斯·克拉克·罗斯发现了这里,山脉阻断了罗斯前往南磁极(实际上在海中)的探索,也让其他后继者止步不前。罗伯特·斯科特(Robert Scott)和罗阿尔·阿蒙森(Roald Amundsen)之所以能成功抵达地理南极,是因为他们发现了比尔德莫尔冰川和阿克塞尔·海伯格冰川,并通过冰川越过了这令人叹为观止的山脉。

形成山脉的古老岩石和在澳大利亚发现的类似,都是古时的遗迹。当时,南极是巨型泛大陆的中心。这些岩石也与塔斯马尼亚的岩石相似。火山活动形成的深褐色粗粒玄武岩夹杂在近乎水平的砂岩沉积层中。山脉的高峰上毫无生命踪迹,但岩石中的化石说明曾有植物生长于此。

▲ 横贯南极山脉。它横穿整个南极,从威德尔海到罗斯海。其总长度大约为3500千米(一说3200多千米),宽度为100~300千米,在南极的东部和西部之间形成了一道屏障。它也是地球上最长、最壮观的山脉之一。

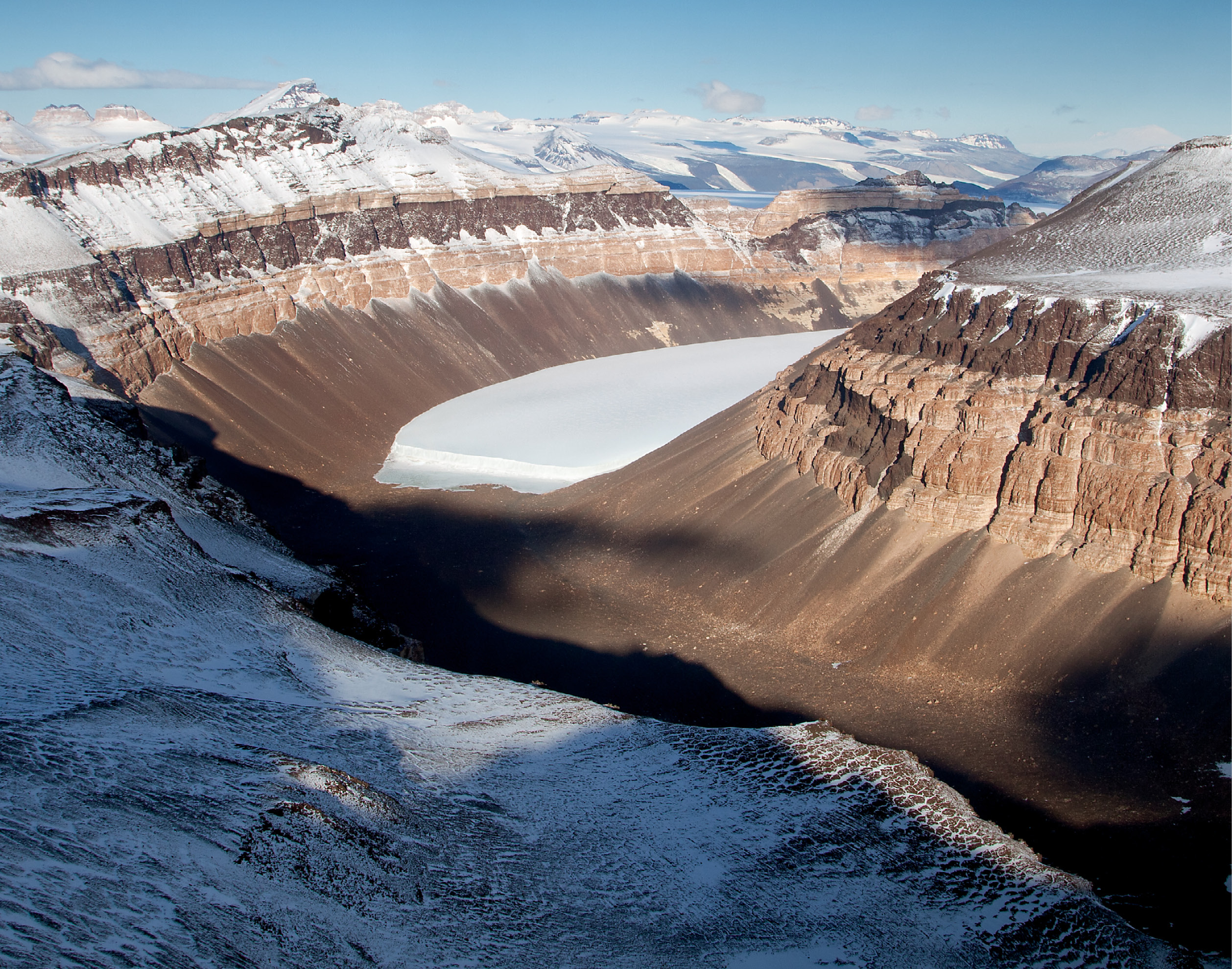

在这片冰雪大陆上,干谷可谓绿洲般的存在。其裸露的红棕色土壤,与火星上的如出一辙。横贯南极山脉让这里永久无冰,成为南极最大的无冰毗连区。事实上,干谷是南极少数几个有流水(从冰川而来的融水)的地方。这里也相对温暖,年平均气温为零下17摄氏度。一股温热而干燥的风以320千米/时的速度把冰雪都吹走了。风是温热的,原因在于风下沉时被压缩,这一过程会产生热量。风也很干燥,当它碰到在南极很罕见的雨时,会使得下降中的雨水挥发。因此,科学家说会看到雨在下,雨却落不到地表。

走在这荒凉、碎石乱布的地带,你就会明白为何斯科特将这些干谷之一称为“死亡之谷”。可实际上,这里布满了生命,只不过要用显微镜才能看到。

每年夏季,当温度升至0摄氏度或略高于0摄氏度时,阳光照在冰川上,形成汩汩涓流,再汇成淡水湖,让干谷变得有生气。河床上冷冻干燥的藻类和土壤里干缩的线虫都活跃起来。红色和橙色的藻类给溪流底部涂上色彩;黑色藻类为河岸勾边,如烤糊了的爆米花一般;而绿色藻类则长成毯状,大片大片的,看着就像海草。这是一条简单食物链的起点,线虫以藻类、真菌、细菌等为食。

干谷中另一个极端生态系统,就是在无空气也无阳光的冰川下存活了几百万年的微生物群。它们新陈代谢的关键在于利用铁离子和硫离子,而非氧气。冰冻的瀑布“血瀑”呈红色也是因为铁离子形成的化合物是红色的。

赖特谷是南极最长的河流——奥尼克斯河的故乡。该河源自赖特低冰川(Wright Lower Glacier),每年仅短暂出现——它只在南极转瞬即逝的夏季中流淌几周,流经约32千米后汇入万达湖。尽管该湖表面终年结冰,其底部的水温却与室温相当,约25摄氏度,而湖水盐度是海水的8倍。附近的唐胡安池被认为是地球上盐度最高的湖,盐度高到了湖面从不冻结的程度。在某些湖的湖岸上有一些木乃伊化的海豹尸体。它们在几千年前因迷路进入干谷,却无法在这种极端环境中生存下去。

今天,干谷中生命的生存状态极其微妙,一丁点儿的气候变化对它们而言都是灾难性的。所以科学家相信,气候变化的影响将最先表现在它们身上。

大自然的鬼斧神工让风棱石点缀着干谷表面。那富有美感的线条和被打磨出的侧边似乎是某个雕刻大师的作品。不过,风是这里唯一的雕琢者。上千年来,它利用沙粒和碎冰打磨着岩石。风棱石大小不一,有的小如指头,有的大如房屋。最典型的风棱石呈金字塔状,平整的表面之间有着尖锐的角,并被风打磨出黑色的光亮质感;而更奇妙的形状则可谓包罗万象,从乌龟、大象和鸟儿到飞船,无奇不有。风棱石是典型的沙漠景观,在莫哈韦沙漠和撒哈拉沙漠中也有。

▲ Gargoyle山脊,位于南极的一个干谷的谷口,冰冻大陆的中心。这种构造被称为风棱石,是由风力作用和化学风化共同塑造而成的。

▲ 回转冰川(Turnabout Glacier,一种因地形或气候变化而改变运动方向的冰川)入侵南极无冰干谷。岩石带是这一地区的标志性地貌:在地质平静期,河流和湖泊的沉积形成金色的砂岩,而熔融的岩石则形成深色的粗粒玄武岩。

在干谷的起点,横贯南极山脉限制了南极冰盖的移动。在赖特谷顶端,冰雪越过“大坝”,倾泻而下。从空中看,“空编六队”冰瀑群像一个巨型的冰冻瀑布。冰块大小如摩天大楼一般,还似乎不受重力制约。尽管冰瀑是南极冰雪势不可当的一种有力表现,但它和越过冰瀑之后的浩瀚景象相比,简直是小巫见大巫。

若你继续往上爬升,地球上最大的冰盖——南极冰盖将跃入你的眼帘。它的含冰量是格陵兰冰盖的近10倍,让后者甘拜下风;覆盖面积是澳大利亚面积的近2倍;平均厚度2450米,最厚的地方达到4776米(一说4897米)。这片巨型冰盖让南极被称为地球上海拔最高的大陆。

1958年,俄罗斯人发现了甘布尔采夫冰下山脉。它长约1200千米,最高峰海拔2434米,却被埋藏在厚厚的冰雪之下。目前的研究模型认为,沿着此山脉流动下来的冰川融水可能形成了东南极冰盖。南极冰盖的形成始于新生代,而今日,世界上80%(一说70%)的淡水和90%的陆地冰量都被锁在这里。若冰盖全部融化,全球海平面将上升65米(一说58米),会将多数沿海城市淹没;而南极大陆本身,则会因为厚重冰雪的融化而上升几百米。

南极冰盖是地球上最令人感到自身十分渺小的地方。冰雪从大陆边缘一直延伸到南极点,只有少数高峰能露出峰顶。对于生命而言,没有其他地方的环境比这里更恶劣;而对于前赴后继的探索者而言,没有其他地方比这里更具挑战性。南极的大气是如此之干燥,以至于降水量出人意料地少。南极中部高原的年均降水量只有大约50毫米。即使在北极,年均降水量也有大约200毫米。但由于南极气候非常寒冷,落下来的雪常年不化。

▲ 横贯南极山脉将南极冰盖——地球上最大的冰体——分为东、西两部分。在某些地方,冰盖厚度达到近5000米。这里有世界上90%的陆地冰量和80%(一说70%)的淡水。整个横贯南极山脉几乎都被掩埋在冰雪之下。

没有任何东西,哪怕是照片或文字,能让你真正领略到南大洋冰山的巨硕。在北极,衡量冰山大小的单位是立方码(1码≈0.9144米);而在南极,单位则换成了立方千米。有记录的南大洋最大的冰山长超过330千米,宽近100千米,其覆盖面积比比利时的面积还大。1956年,它被发现于南太平洋上的斯科特岛以西240千米处。90%以上的南大洋冰山都来自南极冰架。这些巨型冰山与大陆架相连,其中的冰雪源自南极冰盖的冰川。最大的冰架在罗斯海附近,面积与法国相当。

元旦那天,在零下40摄氏度的天气里,一群人围在南极冰盖上一个不起眼的洞周围。这个洞就是南极点,即假想地轴的南顶点。南极点不会动,但是冰盖会以每年约9米的速度朝着海岸运动。所以科研人员每年都要用GPS重新定位南纬90度那一点,并把它标识出来。1911年12月14日,挪威探险家罗阿尔·阿蒙森是通过太阳的位置来判断自己是否抵达南极点的。几个月后,阿蒙森从塔斯马尼亚发出电报,全世界才知道了他的壮举。该电报短小而精练:“12月14至17日,到达极点。”当他发出电报时,罗伯特·斯科特和他的队友们在寒冷的帐篷里走到了生命的尽头,此时他们距食物补给站仅18千米(一说20千米)。他们抵达南极点的时间比阿蒙森晚了1个月。

斯科特在到达时写的笔记中透露出了无尽的失落:“南极点。是的,但与期待的景象相差甚远。”这里的“相差甚远”是指他发现了阿蒙森做的南极点标记,而他本想在那里做上自己的标记。

100多年前,阿蒙森和斯科特到达南极点时,他们的成就被看作人类不懈努力的最终表现,也带着国家荣誉感。而今天,极地地区的重要性有了一层更深远的含义:我们慢慢体会到,那里发生的一切,影响着全人类。

▲ 威德尔海上,一座从菲尔希纳-龙尼冰架脱离下来的平顶冰山。平顶冰山可能体积巨大,有的表面积达数百平方千米,有的向北漂流,最终消融在南极锋北面的温暖海域中。在某些罕见情况下,甚至在南纬35度的印度洋和南大西洋中也能看到平顶冰山。